はじめに

脳ドックやMRI検査を受けたときに、医師から「白質病変があります」と説明を受けることがあります。

突然そう言われると「認知症になるのでは?」「脳梗塞の前触れでは?」と強い不安を感じる方も多いでしょう。

実際、白質病変は中高年以降では珍しくなく、多くの人に見られる所見です。すぐに大きな病気に結びつくわけではありませんが、将来の脳卒中や認知症リスクと関連することがわかってきています。

この記事では、白質病変とは何か、どんな意味があるのか、放置してよいのか、そして今後どのように対応すべきかを医師の視点でわかりやすく解説します。

白質病変とは?

脳は「灰白質(大脳皮質など)」と「白質(神経線維が通る部分)」に分けられます。

白質は脳内で情報をやり取りする重要な経路ですが、加齢や血流の影響でダメージを受けることがあります。

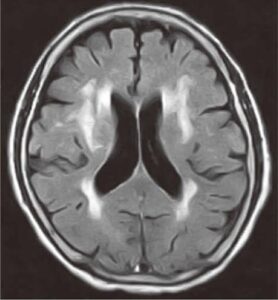

MRIでは、このダメージを受けた部分が白く映り、「白質病変」と呼ばれます。特に高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を持つ方や、喫煙歴のある方に多く見られます。

白い部分が「白質病変」です。

白質病変の種類

白質病変にはいくつかのタイプがあります。

1. 加齢による変化

中高年以降では、誰にでもある程度は見られる自然な変化です。

2. 無症候性脳梗塞の痕跡

小さな脳梗塞が症状を出さずに起き、その跡が白質病変として見えることがあります。

3. 稀な疾患によるもの

多発性硬化症などの神経疾患でも白質病変が出ることがありますが、これは特殊なケースで、一般的な脳ドックではほとんど見られません。

放置しても大丈夫?

白質病変そのものが今すぐ危険ということはありません。

しかし「将来の脳梗塞や認知症のリスクを高めるサイン」であることがわかっています。

つまり、「見つかったからといって慌てる必要はないが、生活を改めるきっかけにするべき所見」と考えるとよいでしょう。

白質病変が見つかったときの対応

1. 生活習慣を見直す

・減塩中心のバランスの取れた食事

・禁煙と節酒

・定期的な有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギングなど)

2. 基礎疾患の管理

・高血圧や糖尿病、脂質異常症がある場合は治療を継続する

・定期的に内科でチェックを受ける

3. 定期的な経過観察

・数年ごとにMRIを撮影して変化が進んでいないか確認

・新しい症状(しびれ、言葉が出にくい、物忘れなど)が出た場合は早めに受診

認知症との関係

白質病変は血流のトラブルと関係があるため、脳梗塞だけでなく血管性認知症とも関連すると言われています。

ただし「白質病変=すぐ認知症になる」というわけではなく、あくまでリスク因子の一つです。

生活習慣の改善や基礎疾患の管理によって進行を遅らせることができます。

セカンドオピニオンを考える場面

・「白質病変と言われたけど、詳しい説明がなくて不安」

・「認知症や脳梗塞のリスクを具体的に知りたい」

・「薬を飲む必要があるのか、生活習慣だけで十分なのか判断に迷う」

こうした場合は、画像診断の専門医によるセカンドオピニオンを受けることで安心感が得られます。

まとめ

・白質病変は中高年ではよく見られる所見で、多くは加齢や生活習慣病が原因。

・今すぐ危険というわけではないが、将来の脳梗塞や認知症のリスクを示すサイン。

・生活習慣の改善、基礎疾患の管理、定期的な経過観察が大切。

・不安なときは専門医にセカンドオピニオンを相談するのがおすすめ。

「白質病変があります」と言われたときは、怖がるよりも「今からできる予防のチャンス」と捉えることが大切です。